萬年屋六代目蔵元便り

大豆の入荷

大豆の入荷

いよいよ味噌の仕込みの第一弾。大豆が入荷しました❗️❗️

松本産の大豆です。

トラック🚚🛻二台で山積み。よく荷崩れしないと感心します😍

10年程前から、松本産の大豆を生産してくれる農家を探してました。

卸問屋では、長野県産までは指定出来るのですが、松本産までは指定出来ません。

ですので,自力で生産農家を探すしかなかったんですよね。

でも、何百キロと言う大豆を確実に毎年生産してくれる農家を探すのは時間がかかりました😅

@kamakuraya_agri

かまくらやさんとの出会いに感謝です。

週刊文春に掲載されました!

週刊文春に載りました❗️

「美味しいお取寄せ便」と言う人気コーナーで、とよた真帆さんからのご推薦です。

真帆さんとは、旅番組のロケでご来店頂き、それからお取寄せ頂いています。

真帆さんのご紹介文には

「明らかに味噌の味が他のと違うんですよ。

まるでチーズの様な香りがして、発酵の力強さを感じます。

和の食材なのに、クリームチーズの様な香りもあって、やみつきになります」

と書いて下さってます。

お味噌汁が好きな真帆さんは、たっぷりの味噌汁を3種類位の野菜を入れて作るそうです🥬❕

合わせ味噌にすると、美味しいですよね♥️

@maho_toyota

真帆さんは女性として、とても憧れの方です。ロケで知り合えたご縁に感謝です。

女将の仕事 贅沢な仕事時間

女将の仕事

Instagramやブログのアップ

楽しくアップしている時もあれば、

ネタがなく苦しんでいたり、

仕込みの時はアップトゥデートで間に合わず、焦ってアップする時もあります💦

今回は気分を変えて、喫茶店でお仕事。気分も良いし、はかどります🍀💓

ここはホテル花月の喫茶。八十六温館。

松本家具で統一されていて、落ち着く喫茶です。おすすめですよー❣️

普段は店で書いている文も、こういう所で書くと楽しいですネ😍

ちょっとした贅沢です。

#ホテル花月

#上土町

#ちょっとした贅沢

#松本家具

ご神木

大木

松本神社の目の前には、ご神木ともいえる大木があります。

この銀杏の木の両脇を車が通っているのですが、多分もともとは神社の境内の中にあったのだと思います。

だいぶ木が老化していたんでいますが、丁寧に治療されて、今のところ元気にその姿を見せてくれてます。

こんな角度からの常念岳もまた良いものです。

毎朝松本城の周りをお散歩してから、仕事に入ります。

この15分が私の楽しみの時間です。

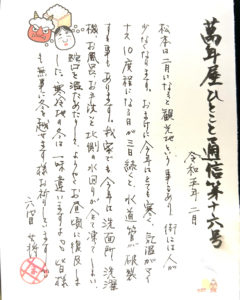

ひとこと通信 二月

ひとこと通信

2月のひとこと通信です。

今年は例年になく、ほんとに寒い冬を迎えています。

雪は降った次の日暖かくなったのですが、翌週からまた寒くなり零下10度になると言う話です。

こうなると、仕込みのときの気温が非常に気になります。あまりに寒いと味噌玉が熟成しないので、どうかこの時期は暖かくなって欲しいと今から願っています。

味噌玉の味噌は、いちどとして同じものができないと言われていますが、、こういう事なんですよね。

気候に作用されるので、微生物たちよ!味噌が美味しくなれ!と働いて下さい❣️

初雪が大雪

大雪

先日の大雪の様子です。

一日中降り続け、30cmは積もったでしょうか。

裏の広い広い駐車場は主人が雪掻きしました✌🏻

雪掻きした上に雪が降り積もると、波の様になって綺麗です✨

子供が小さい頃は、大きな滑り台を作って、何日も遊んだなぁと思い出しました。あの頃が雪が降ると一番楽しかったね…💖

翌日は天気良く、気温も高かったので、溶けてくれたのが、今の私にとってありがたいことでした。

スカイヤーンを縫う

女将の仕事

工場の小物の補習

これは、スカイヤーンといって、300kgの米を蒸す時に使う蒸し布です。

釜に直接米を入れる訳ではなく、釜にこの布を敷いてから米を入れて蒸します。

何度も使っていると、米が布に引っ付くようになるので、ダメになった物から順次新しい物に変えていきます。

家庭料理でも蒸し物をする時には蒸し布を使う時がありますが、これは業務用。

分厚い化学繊維で出来ていますので、縫うのも力仕事です。

大きさは90cm❌180cmほど。3枚も縫うと抑えている指が痛くなりますよ💦

また1つ、冬の仕事が終わりました❣️

発見!下駄スケート

下駄スケート

松本市の大手公民館前のアンティーク 岳

凄いものを見つけました。

話には聞いていたけど、見るのは初めて👀

下駄スケートです。

本当に下駄にスケートの刃が付いている!

昭和一桁の亡くなった義父が、

子供の頃は、松本城のお堀で下駄スケートをしたと話していたけど、本物に出会いました。

これでよくスケートが、出来たと感心します❗️昔の人は運動神経が良かったのか⁉️

今のスケート靴に比べると、全く安定感なしですよね。

改めて色々凄いです。

寒い!

今年は寒い!

工場の入り口にある水ため。

こんなに氷が厚く張っています。

薄氷はよくあるけど、こんなに厚く凍ったのは久しぶりです🧊🧊🧊

お正月飾りを入れて置いたら、一緒に凍ってしまいした。

営繕に感激

工場営繕

麹室の戸を直しました。

写真2枚目の様にボロボロだった戸がピッカピカに生まれ変わりました✨✨

室の戸なので、なるべく既存の物を残さないと、菌が居なくなっては困ります✋。

そういう事情をわかって下さるお大工さんに巡り会いました。

昔はいくつかの旅館の出入りしていたお大工さんで、毎月どこか営繕していたそうです。

そう、修理ではなく、営繕と言う言葉に密かに感激した女将です。

萬年屋は正に修理ではなく、既存の物を残して、営繕なんですよ‼️

お大工さんからしてみたら、新しくした方が楽だし高く出来るはずなのに、

こういう仕事を引き受けて下さるのは貴重な存在です!

このご縁に感謝です。

さあ、来月からの仕込みに向けて、少しずつ揃って来ました❣️